外での過ごし方 ヨーロッパ

先日長期のお休みをいただいて新婚旅行へいってきました!

特に面白いエピソードは何もないんですが

帰りの便で僕のスーツケースだけが勝手に一人旅して、手元に戻ってきたのは

3日後・・・(ロストバゲージ・・・)

さて話は変わり

旅行先ヨーロッパはバルセロナ(スペイン)、ローマ(イタリア)、パリ(フランス)へ行きました。

バルセロナ

先日長期のお休みをいただいて新婚旅行へいってきました!

特に面白いエピソードは何もないんですが

帰りの便で僕のスーツケースだけが勝手に一人旅して、手元に戻ってきたのは

3日後・・・(ロストバゲージ・・・)

さて話は変わり

旅行先ヨーロッパはバルセロナ(スペイン)、ローマ(イタリア)、パリ(フランス)へ行きました。

窓から暖かな陽光が差し込むカーペット敷きのリビング。

リビングの床は一段下がっていて

ゆったりとしたソファに身をあずけて陽光にまどろむ。

吹き抜けを介してリビングとつながるロフト。

家族の気配を感じつつ、ちょっとした籠もり感も。

子どもにとっては格好の遊び場。

続きを読む去る4月17日、新建(シンケン)ハウジング主催による「伊礼イズム体感ツアー」で、全国各地の工務店・設計事務所17社と、建築家・伊礼智さんが来社されました。今回は、そのツアーの様子をレポートいたします。

新しく建てると書いて、シンケンと読みます。鹿児島で家づくり界隈でいうと、“シンケンスタイル”さんを思い浮かべる方も多いと思いますが、あちらとは全く別の、新聞社です。新建ハウジングは、長野県に本社のある新建新聞社が発行する住宅・不動産情報に特化した専門誌で、特に「地域のつくり手」にフォーカスした内容が充実しています。

こんにちは、植田です。

花見シーズンも終わり本格的な春になってきましたね。今年は夏蔭城でお花見ができました。こんな良い場所を7年間も知らなかったのが残念です。

市内で工事をしておりました現場が、ようやく足場解体を迎えられました。

近隣の方々にとっては、これからこの家が普段見る景観の一部。

お披露目といっても過言ではない!

(鹿児島で約400棟の実績をもつ工務店「ベガハウス」のブログです)

家の中で、くつろぐ場所といえばどこでしょう?やはり、リビングですよね(書斎やトイレ、車の中とかもいいですよね。ですが今回はリビングの話がしたいんです!)。

家の快適性、とくにリビングでのリラックスタイムは大事にしたいところ。そんなとき、見落としがちなのが「床材」です。足、ときには体も触れるので、床材の質感、素材感は実は大切なんですよ。

そんなわけで今回は、リビングの床材のお話です。

リビング、日本語ですと居間ですね。お家の中で家族の中心となる、くつろぎ空間のことです。家族のコミュニケーションの場にもなるリビング、お家の中でも特に重要な空間の一つですね。

とはいえども、リビングでの過ごし方は人それぞれ。家族それぞれ。

続きを読む近年、設計手法のひとつとして定着しているスキップフロア。子育て世代などの若い世代を中心に、立体的で遊び心のある自由な空間が、実用性も兼ね備えていると人気を集めています。今回は、あらためてスキップフロアのメリット・デメリットを解説。間取りの実例もご紹介します!

スキップフロアとは、壁やドアなとの仕切りではなく、段差を利用して空間をつくる間取りのこと。フロアの高さを半階層ずらして中間層をつくったり、3段ほどの「小上がり」として設けたり、2階ほどの高さに設けたりと、高さについてはさまざまあります。

ちなみに、1階と2階の間につくった場合は「中二階」、地下に下がった間取りの場合は「半地下」とも呼ばれます。

続きを読む「ベガ荘」と「わおんの家」と「みちくさの家」が

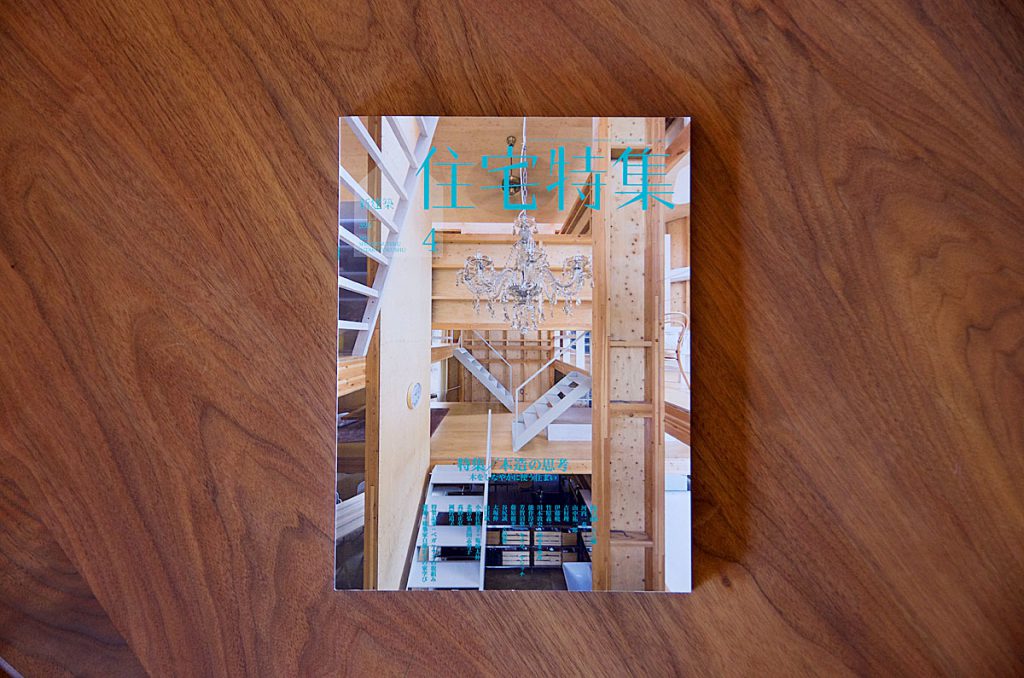

6ページにわたり「新建築 住宅特集2019年4月号」に掲載されました。

全国の書店とオンラインショップでお買い求めいただけます。

『新建築 住宅特集』とは(公式webより抜粋)

1985年5月季刊誌として創刊。1986年5月より月刊誌。毎号10数件の新しい住宅を、建築としての切り口、住まい方への提案、技術的側面などから美しい写真と詳細な図面で紹介、解説します。創刊以来の住宅設計者、建築設計者向けの専門書という側面を貫きながら、読者の方々の幅広い興味に応えられる誌面を目指しています。暮らしというソフトを包み込む建築として、「住宅」で展開されるさまざまな価値を、分かりやすく伝えていきます。

https://shinkenchiku.online/product-cat/jutakutokushu/

初めまして。

新入社員の白澤昇太です。

私は木目が見える空間が大好きです。

特に、ベガハウスの木造社屋はとても居心地が良く、充実した日々を過ごせます。

20世紀前半にオランダで発刊された雑誌

「De Stijl」

この雑誌(デ・ステイルと読みます)はテオ・ファン・ドースブルフによって創刊された。

ピエト・モンドリアンやヘリット・トーマス・リートフェルト、J・J・P・アウトなどのメンバーが参画していた。(モンドリアンは途中脱退)

その理念はモンドリアンの新造形主義が基本となっており、

モンドリアンの絵画や、リートフェルトの家具を見ると分かりやすいが、

水平、垂直、線、面、四角や三角、色で構成されている。

先々週、久しぶりに見学会待機をしました。

家づくり真っ最中のご家族とお話するのは楽しいですね。

こんばんは、織田です。

ベガハウスの見学会には、現在打合せ中のお客様もよくいらっしゃいます。

これから打合せに入るお客様から、キッチンのご案内をしている時にこんな質問がありました。

「ガスとIH、どっちが良いんですか?」

どっちかな~?

続きを読む今日は、新元号の発表がありましたね。

皆さんご存知かと思いますが、「令和」でしたね!

私は、ちなみにお客様の家でアフターをしている時、TVで拝見しました。

官房長官などの会見を聞きながら、私も、もっと日本の文化を勉強して、

次の世代へと繋げていかなければと感じた次第でした。